Democracia delegativa

Guillermo O´Donnell y el poder concentrado en las democracias latinoamericanas

A principios de los años noventa del siglo pasado tuvo lugar un gran debate académico y político sobre las transiciones a la democracia en América Latina, así como en los países que pertenecían a la órbita soviética que se encaminaron hacia regímenes democráticos y economías de mercado. Un debate similar se produjo en la segunda mitad de los años setenta con motivo de las transiciones democráticas en Portugal tras la llamada Revolución de los Claveles en la primavera de 1974 y en España tras la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. En estos diferentes escenarios se plantearon interrogantes del mismo tipo: ¿cómo encauzar la transición luego de la caída de los regímenes autoritarios? ¿Cuáles actores políticos y sociales promoverían y servirían de soporte a la democracia? ¿Qué papel jugarían los pactos políticos? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad de las transiciones y avanzar hacia democracias consolidadas? ¿Cómo desarticular los enclaves de poder heredados de los regímenes dictatoriales? ¿Cuáles factores -económicos, sociales, institucionales y culturales- tendrían más peso en el éxito de la construcción democrática?

En lo que respecta a América Latina, estos desafíos fueron particularmente relevantes por el peso de la tradición autoritaria en la región. Desde luego, no todos los países siguieron el mismo patrón. Unos no tenían -o tenían muy poca- experiencia de vida democrática, mientras que otros, notoriamente Chile y Uruguay, habían tenido una bien asentada vivencia democrática, pero en los años setenta les sobrevinieron fuertes dictaduras militares en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Igual ocurrió en Argentina, aunque este país, si bien tuvo también una experiencia democrática más o menos dilatada, estuvo marcada por el populismo peronista que todavía sobrevive a pesar del paso de los años.

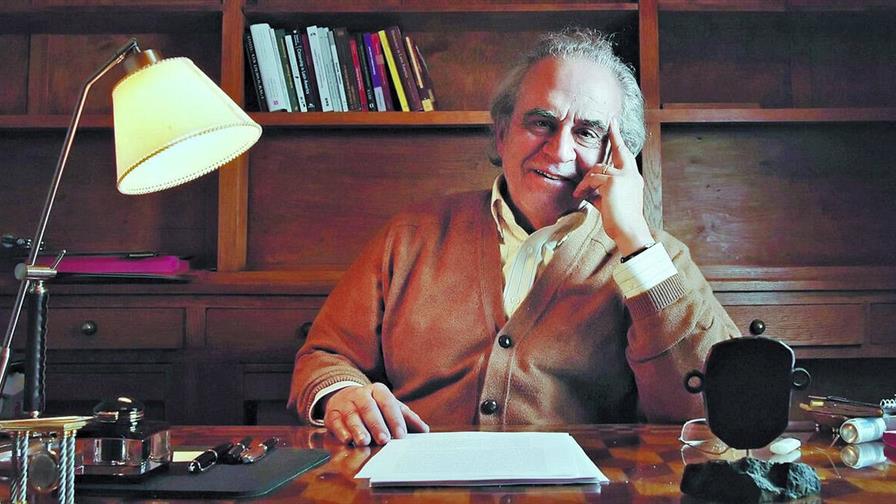

Uno de los autores que hizo mejores aportes al debate académico sobre la transición democrática en América Latina fue Guillermo O´Donnell, autor argentino que desarrolló su vida académica en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la prestigiosa universidad católica Notre Dame, Indiana, quien trabajó de manera particular tres áreas temáticas: una, la caracterización de los regímenes dictatoriales que se establecieron en la década de los setenta en el contexto de la Guerra Fría y las condiciones que podrían dar lugar a la transición del autoritarismo a la democracia; dos, la distinción entre la "primera transición" -el paso de un régimen autoritario a un régimen democráticamente electo- y la "segunda transición" -el avance en la consolidación de las instituciones democráticas-; y tres, la configuración de una "nueva especie" entre las democracias existentes que él llamo "democracia delegativa", la cual fue tomando cuerpo en muchos países latinoamericanos que habían salido del autoritarismo.

En su ensayo titulado Delegative Democracy, publicado originalmente en 1994 en The Journal of Democracy, O´Donnell señala que, luego de cumplirse la "primera transición", algunos regímenes políticos no avanzaron hacia una democracia consolidada con un sistema de pesos y contrapesos, sino hacia gobiernos que, si bien electos democráticamente, se caracterizaron por una concentración del poder en el presidente, quien tomaba decisiones unilateralmente por medio de lo que se denominó peyorativamente "decretismo". El ejemplo de Alberto Fujimori en Perú fue, tal vez, el más emblemático, pero no el único.

Este autor percibió que las democracias delegativas, sin ser dictatoriales como los regímenes que habían quedado atrás, concentraban el poder en la figura presidencial, quien ignoraba sistemáticamente las otras instituciones del sistema democrático, como los poderes legislativo y judicial, por lo que los sistemas de pesos y contrapesos no funcionaban. Según O´Donnell, los presidentes en este tipo de democracia invocan que, por mandato popular, encarnan "la totalidad de la nación", por lo que se sitúan por encima del sistema institucional. Según él: "De acuerdo con esta visión, otras instituciones -por ejemplo, los tribunales de justicia y el poder legislativo- constituyen estorbos que acompañan a las ventajas a nivel nacional e internacional de ser un presidente democráticamente elegido. La rendición de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente".

Lo que O´Donnell no pudo llegar a ver es cómo democracias consolidadas, en las que se daban por sentados los mecanismos de pesos y contrapesos, han derivado en formas de ejercicio del poder que perfectamente pueden enmarcarse en su concepto de democracia delegativa. Muchos autores denominan hoy este fenómeno como democracia iliberal. En este nuevo contexto, lo que preocupa no es sólo el hecho de que haya una marcada tendencia hacia la personalización excesiva del poder presidencial en detrimento de los demás poderes, algo propio de la política latinoamericana, sino que se ponga en entredicho la utilidad y validez de principios y valores que tomaron siglos para cristalizaran teórica y prácticamente: la división de poderes, los frenos y contrapesos, la rendición de cuentas, los derechos de las personas, el debido proceso, la profesionalización de las instituciones administrativas y la objetividad en el funcionamiento de la justicia, especialmente de la justicia penal, entre otros.

Así, no se trata sólo de fallas institucionales o de conflictos puntuales entre poderes, sino de una lucha discursiva por redefinir la manera de entender los mecanismos de la democracia, la distribución de poderes, el alcance de los derechos de las personas, la relación individuo-Estado, el papel de los militares en un régimen civil, las formas de retribución y castigo, la función de los órganos autónomos en la regulación económica, los límites al poder presidencial y las formas de control, entre otros conceptos clave para la configuración del sistema político. Este es un proceso en curso que sólo podremos entender en toda su dimensión cuando lo veamos en perspectiva y podamos, como dijo alguna vez Steve Jobs, conectar los puntos viendo hacia atrás.

Flavio Darío Espinal

Flavio Darío Espinal