Bosch 63: la reforma abortada

En Inglaterra promovió la conversión de Samaná en zona libre turística para la inversión británica, recibido por el primer ministro conservador Harold Mcmillan. En Francia lo fue por el presidente De Gaulle y el ministro de finanzas Giscard d´Estaing... Tras este auspicioso periplo, acogido a todo lo alto por los líderes del mundo desarrollado, Juan Bosch regresó, tomando posesión.

Tras una férrea dictadura unipartidista y personalista de tres décadas y una transición democratizadora de año y medio, las urnas dictaron el 20 de diciembre del 62 un mandato favorable a la opción reformadora encarnada por Bosch y el PRD.

Balanceada por un voto más conservador representado por UCN y el Dr. Fiallo, un héroe cívico que acaudilló la brega contra los remanentes de la dictadura, que obtuvo un 30 %. El 23 de diciembre del 62, a tres días de las elecciones, Bosch viajó a Estados Unidos a pasar las Navidades junto a su familia, iniciando en enero un programa intensivo de encuentros.

Sostuvo una reunión muy cordial con John F. Kennedy el 10 de enero en la Casa Blanca, en la cual solicitó apoyo para rescindir el contrato de una refinería de petróleo concedido a la Standard Oil de New Jersey por el Consejo de Estado, objetivo logrado.

Discutió planes económicos y la ayuda de la Alianza, el destino de los ingenios y otros bienes de los Trujillo, el tema militar y policial, el proyecto de un complejo sucroquímico en Barahona con la Meissner Co. de Chicago, para explotar caliza, yeso, sal y derivados de la caña.

También fue abordado el sensitivo asunto de Cuba, a cuatro años del triunfo de Fidel Castro y a dos meses de la crisis de los misiles soviéticos de octubre del 62 que calentó el termostato de la Guerra Fría, que entre 1947/90 enfrentara al bloque hegemonizado por EE. UU. y aliados y al representado por la URSS y "sus satélites", como identificaba la prensa occidental a los países socialistas.

En el diálogo, el líder dominicano aludió al grupo de mandatarios que JFK consultaba para su política regional (Betancourt, Figueres, Lleras, Muñoz Marín), dispuesto a colaborar.

Explicó a Kennedy que complementaría el apoyo técnico y financiero de la Alianza y la AID con inversión extranjera privada de gran calado para megaproyectos.

En Washington realizó encuentros con el secretario de Estado Dean Rusk, el procurador Robert Kennedy, el director del Cuerpo de Paz Sargent Shriver, cuñado de JFK, y visitó el Banco Mundial y el BID. Tanto allí como en New York conversó con ejecutivos corporativos y empresarios, motivándolos a invertir en turismo, energía e industrias.

De ahí partió en vapor a Europa, agotando un periplo que lo llevó a Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra, recibido por los líderes de Europa occidental.

En Suiza Bosch concertó financiamiento por US$150 millones para un conjunto de infraestructuras con el consorcio de Zurich Overseas Industrial Construction Ltd., vinculado a General Electric de Inglaterra.

Para construir las presas hidroeléctricas de Valdesia y Tavera -con las obras colaterales de canales de riego y redes de transmisión-, el Acueducto de Santo Domingo, un nuevo muelle y planta de generación en Puerto Plata, que sería puerto libre. Con esa vigorosa inversión daría un empujón desde el Estado al desarrollo de energías, incrementando la capacidad de riego.

En Inglaterra promovió la conversión de Samaná en zona libre turística para la inversión británica, recibido por el primer ministro conservador Harold Mcmillan. En Francia lo fue por el presidente De Gaulle y el ministro de finanzas Giscard d´Estaing, quienes aseguraron su cooperación.

En Alemania Federal se entrevistó con el presidente Heinrich Lubke, el canciller Konrad Adenauer y el ministro de economía Ludwig Erhard, de la democracia cristiana, considerado el arquitecto del "Milagro Alemán". Tras este auspicioso periplo, acogido a todo lo alto por los líderes del mundo desarrollado, Juan Bosch regresó, tomando posesión el 27 de febrero.

Enfocó su gestión en la realización de la reforma agraria con tierras ya captadas por el Estado -el Consejo de Estado creó la Secretaría de Recuperación de Bienes para administrar el patrimonio confiscado por ley a la familia Trujillo, contándose con terrenos hábiles para asentamientos campesinos-, así como mediante donaciones y adquisiciones.

El Central Romana, que luego entraría en conflicto por la Ley 13 de precio tope, donó 53 mil tareas, atendiendo a las exhortaciones que el presidente hacía desde el Palacio Nacional en charlas semanales televisadas. Para crear una mística colectiva a favor del programa de reforma agraria, iniciado en mayo en Baní con un primer asentamiento.

Con el dinero retenido por el Tesoro de EE. UU. de la cuota preferencial azucarera como parte de las sanciones a Trujillo -unos 25 millones de dólares reducidos a 22.5 millones por adelanto de 3 al Consejo de Estado-, Bosch planteó a las autoridades norteamericanas su esquema.

Pequeños créditos para agricultores, otros modestos a medianos productores e inversión en caminos vecinales, acueductos rurales, bacheo de calles en las ciudades, emulando el plan de emergencia ejecutado por el Consejo de Estado para atacar el desempleo. Urgía mover la economía con el "derrame".

Los otros puntos de impacto tenían que ver con salud: campañas de vacunación y programas masivos de atención preventiva. A cargo del Dr. Samuel Mendoza, ministro de salud, un médico exiliado muy reputado que venía del Departamento de Salud de Puerto Rico, evaluado positivamente por la AID y en los perfiles de inteligencia que se hicieron del gabinete.

Con los fondos generados por la Ley de precio tope del azúcar que adoptaría su gobierno ante el alza extraordinaria de este commoditie, se levantarían "las Villas de la Libertad" cual hábitat civilizatorio.

Un menú tan auspicioso nos remite al balance de fuerzas para apuntalar las reformas. En cuanto a las políticas figuraban los partidos participantes en las elecciones, más aquellos de la izquierda que se abstuvieron.

El social cristianismo encabezado por el PRSC mantenía una línea ideologizada, con presencia señera en la UASD a través del BRUC. En el movimiento sindical dominaba la CASC, la FEDELAC y la FENAMA, que fue a huelga de maestros bajo el gobierno de Bosch.

Tal como sucedió con sindicatos de empresas como en La Manicera y en los ingenios azucareros, conflictos a los que la autoridad respondió de manera directa, preocupada por el riesgo desestabilizador.

Un grupo de partidos (Unión Cívica Nacional, Alianza Social Demócrata, Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, aliado al PRD en los comicios que no entró al gabinete por desacuerdos sobre cuota y poder de veto, Partido Demócrata Cristiano y Partido Progresista Demócrata Cristiano) se fue articulando como oposición beligerante, llegando a formar un frente (FRADO) convocado a Palacio por los jefes militares en la madrugada del 25 de septiembre.

Constituyendo la base política inicial del Triunvirato, junto a la Acción Dominicana Independiente (ADI), organizadora de las manifestaciones de reafirmación cristiana y fe anticomunista, acicate ambientador del golpe de Estado.

El PRD -una exitosa maquinaria para ganar las elecciones, pero con limitados cuadros profesionales de clase media indispensables para gobernar- fue debilitando su rol.

Utilizado como apaga fuegos por su presidente Ángel Miolán para amortiguar algunas huelgas y contener el disgusto de los ayuntamientos por falta de recursos, prácticamente se desmovilizó. Al grado que al momento del golpe no hubo reacción destacable del partido, que nunca articuló acciones de importancia en apoyo a la gestión gubernamental.

El PRD influía en FOUPSA-CESITRADO, dos confederaciones fusionadas gracias a su iniciativa, con la idea de crear el núcleo de una central única de trabajadores al modelo de la CTC cubana y de la CTM de México -vinculado Miolán en su exilio mexicano a esta, vía Vicente Lombardo Toledano, su principal dirigente al igual que de la CTAL.

La Embajada Americana mantenía una sección laboral muy activa dirigida por Fred Somerford, con 100 mil dólares presupuestados en el 63, destinados a apoyar el sindicalismo afiliado a la ORIT/CIOSL, competidora en la Guerra Fría de la CTAL/Federación Sindical Mundial, apoyada por los soviéticos y aliados.

En el período sietemesino de Bosch hubo profusión de huelgas en el estratégico sector azucarero (12 ingenios del CEA, 3 de Vicini y el Central Romana).

En POASI, el sindicato portuario influido por la izquierda y afiliado a la UNION, lo mismo que en el radicalizado SITRACODE de la CDE, que promovió un paro prolongado en agosto/septiembre. Al igual lo hizo FENEPIA en mayo, que agrupaba a los empleados públicos, controlada por la izquierda, que "se mató como Chacumbele", al decir de Bosch.

De suerte que en el frente sindical la administración debió lidiar con una serie de conatos y huelgas que debilitaban su autoridad, pese a que el gobierno reaccionó con energía ante cada reto. Al entender que minaba la autoridad del Ejecutivo y creaba una situación política negativa a los propósitos de la administración.

Por el lado conservador, los empresarios fueron abiertamente anti-Bosch, inconformes con algunas de sus políticas, siendo su líder más tenaz Horacio Álvarez Saviñón, presidente de la AIRD y embotellador pionero local de Pepsi Cola. Como preámbulo al golpe, el 20 de septiembre se produjo un paro nacional de comercio convocado por un comité anticomunista.

Con los miembros del Consejo de Estado las relaciones fueron tirantes al grado que, excepto los héroes nacionales Imbert y Amiama Tió, a sus titulares no se les invitó a la toma de posesión de Bosch, renuente este a recibir la banda presidencial de sus antecesores.

Malestar irradiado hacia la gente de Unión Cívica, base política del Consejo y la mayor fuerza opositora. Por eso, no fue extraño que ese grupo, junto a otros partidos de menor cuantía electoral, se montara de nuevo en el poder, tras el golpe fatídico para la democracia y el desarrollo ejecutado el 25 de septiembre del 63.

Un verdadero madrugonazo que tendría recidiva en el levantamiento cuartelario de abril del 65 derivado en guerra civil fratricida y en ominosa intervención militar norteamericana, revestida luego con el traje interamericano de la OEA.

Cuyo resultado neto, tras la provisionalidad del diplomático conciliador Héctor García Godoy, sería el retorno de los reciclados "trajes blancos" -como les llamara Miguel Alfonseca en un cuento- por unos prolongados 12 años.

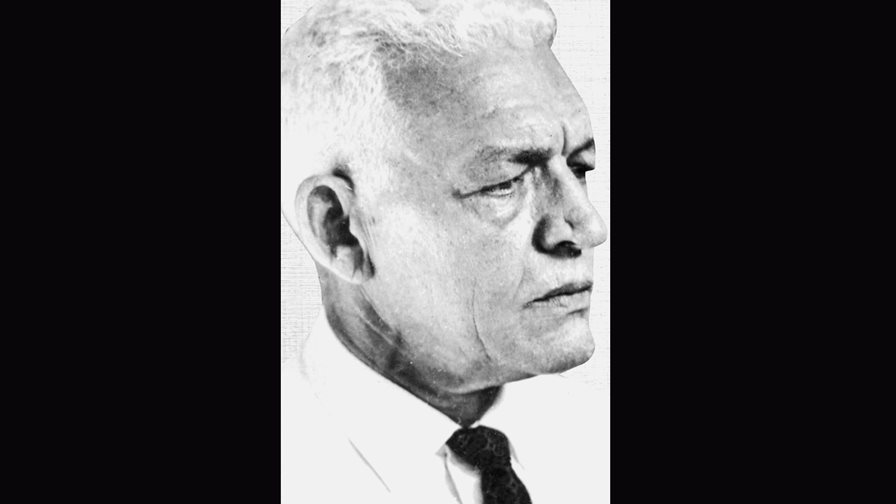

José del Castillo Pichardo

José del Castillo Pichardo