La fiesta del Chivo: cirugía sin anestesia de la memoria nacional

La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, no es solo una novela sobre la dictadura de Trujillo, sino una denuncia feroz contra el patriarcado, la violencia estructural y la complicidad institucional que sostuvieron el régimen

La ficción nunca será inocente cuando se trata de una dictadura. Y La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, lo subraya. Con la precisión del bisturí y la furia contenida de quien mira desde dentro y desde fuera, la novela desmonta, uno a uno, los mecanismos de una sociedad dominicana secuestrada por el miedo, la sumisión y una virilidad tóxica erigida como sistema de poder.

La obra sobrepasa con creces la reconstrucción novelada del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Es, sobre todo, un desnudo integral, brutal, de una estructura patriarcal donde los cuerpos —especialmente los femeninos— no pertenecen a quienes los habitan, sino a quien los somete, los vigila, los viola o los ofrece como moneda de lealtad política.

La historia de Urania Cabral, el hilo emocional de la novela, dobla como eje que desarma el discurso del honor, la obediencia y el perdón. Ella regresa a su país como quien lo hace al locus criminis. Su cuerpo carga la prueba viviente de la violencia estructural: fue entregada, siendo menor de edad, al dictador como trofeo político por su propio padre. Imposible la metáfora: hay denuncia. En esa denuncia, la novela se vuelve necesaria, incómoda, feroz.

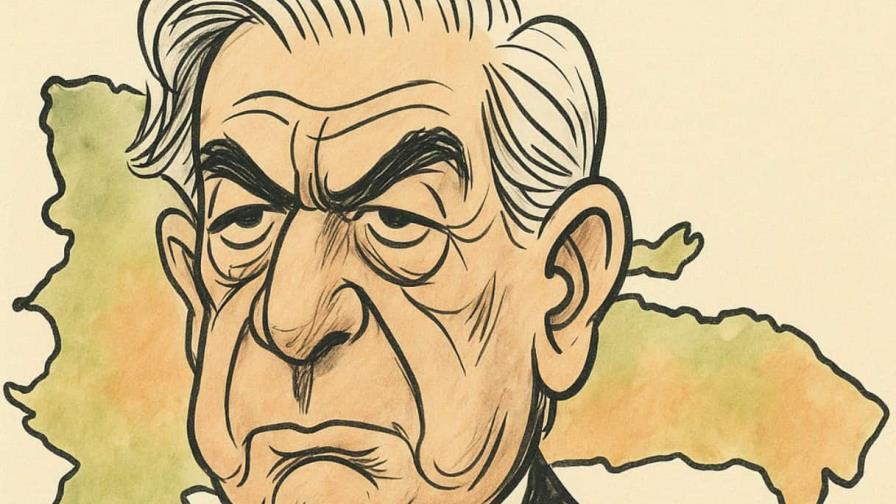

La fiesta del Chivo no romantiza la dictadura ni se pierde en el fetichismo del tirano. Trujillo es expuesto como lo que fue: un macho envejecido, enfermo de poder y de una obsesión fálica por controlar cada aspecto de la vida nacional. El escritor peruano va más allá del retrato individual: lo que denuncia es el sistema. Un sistema de silencios cómplices, de instituciones rendidas, de élites funcionales a la barbarie, de mujeres silenciadas y usadas como instrumentos de poder.

La República Dominicana que emerge en la novela se distancia de la postal tropical que venden las agencias de viaje. Adquiere fisonomía de país herido, que sobrevive entre la obediencia forzada y el miedo heredado. También es un país que, pese a todo, encuentra en la palabra una forma de exorcismo. Narrar, en este caso, es un acto político. Lo es aún más cuando lo que se narra son las violencias de un régimen que se mantuvo tanto por el garrote como por la complicidad.

Que la novela haya alcanzado visibilidad mundial trasunta universalidad. No por la consagración de Vargas Llosa —que no la necesita—, sino porque La fiesta del Chivo devuelve a la escena global una memoria que muchos quisieron barrer debajo de la alfombra. Al hacerlo, revela que los autoritarismos no mueren del todo: mutan, se esconden, se maquillan.

La fiesta del Chivo es una lectura difícil y dolorosa. Es una herida abierta, una advertencia y una invitación. A no olvidar. A nombrar el daño. Y, sobre todo, a desmontar el relato de poder que normalizó, por décadas, que una adolescente fuera sacrificada en nombre de la patria. Y que callara. Porque así se hacía. Porque así se esperaba. Porque así funcionaba el régimen.

Y todavía, en demasiados rincones, funciona.

Clotilde Parra

Clotilde Parra

Clotilde Parra

Clotilde Parra