Un poeta agnóstico visita al Obispo de Roma

Entre versos y fe, la reunión íntima entre el Papa y un poeta español

Luis García Montero avanzó con caminar pausado, desde que se abrió la ancha puerta de la Biblioteca Privada, sorprendido, sin aspavientos, de que al fondo del salón lo esperaba ya el Obispo de Roma. Saludó, primero, con una ligera inclinación de la cabeza, cuando observó que ya el anfitrión le presentaba su mano derecha para estrechar la suya.

El admirado poeta granadino, que dirige el Instituto Cervantes, se colocó luego la palma de su mano en el lado del corazón y dio las gracias por recibirle a su colega de la lengua y las letras, que no de la fe, al tiempo que celebraba, desde sus adentros, que su interlocutor hablase español y no italiano, polaco o alemán.

García Montero, que ha estado en Santo Domingo en varias ocasiones y que es viudo de la gran novelista Almudena Grandes, fallecida hace tres años, había solicitado audiencia con el más alto cargo de la iglesia Católica, para reforzar los lazos de la democracia lingüística, esa que permite que se conozcan a fondo, y de paso se difundan, los valores de la lengua española, reforzando de este modo el ámbito de unidad inexpugnable entre el habla que nos identifica y el hablante que lo celebra como seña de identidad y como instrumento de comunicación abierta con los demás.

No tardó mucho en llegar el momento en que se pusiera sobre la alfombra escarlata, por donde había caminado segundos antes el poeta, el tema que reunía esa mañana de un septiembre cálido a estos dos hombres, de Dios, uno, y del pensamiento poético, el otro. Tal vez no sea necesario decir que el poeta venía de España y que el anfitrión fue uno de los tantos argentinos que, como decía Alberto Cortez, descendía de los barcos, porque sus padres provenían de Liguria, de la Italia noroccidental. Anfitrión y visitante se comunican en la misma lengua, sin traductores, que de dirigir el Cervantes el poeta conoce lo mejor que pueda las variantes dialectales del español argentino. La lengua pues atraviesa, como una espada noble que no hiere ni hace sangrar, la conversación de estos dos gladiadores, uno nimbado por la cruzada del evangelio y el arbitrio divino; el otro, hechizado por la fuerza de la fe poética.

El poeta le ha dicho a quien le recibe risueño y hasta con un halo de entusiasmo, que su nombre es Luis, que “soy español”, que “vivo en Madrid, en el número uno, calle Larra”, y le advierte que “nadie ha podido nunca pasear por el número uno, sin romper el espejo de las horas y de su propio rostro” y que si él, el Obispo de Roma, le podría decir, “por favor, qué significan el tú y el yo, la edad y la palabra España”. Y no quiso detenerse el poeta: “Yo vengo de unos sueños que son como un país/ recuerdo los veranos,/ conozco la caída de sus hojas/ sus épocas de lluvia/ sobre la libertad y las banderas”. Y le siguió contando que “ya tiene muchos años/ y tal vez no ha cumplido su destino./ Nunca buscó la guerra pero todas/ las batallas más tristes/ pasaron por la puerta de su casa”. Fue entonces cuando volvió a colocar su mano derecha en el pecho y le dijo al anfitrión que allí estaba, y hasta inclinó su cabeza agnóstica para cumplir con la norma y esperar el inicio de una breve conversación.

Bergoglio -no se debe tardar en mencionar el apellido del argentino de sangre italiana que vino del fin del mundo a colocarse el anillo del pescador- le comenta a García Montero, como si quisiese recordarle su rol en el Instituto Cervantes, que debe defender el español y que debía comenzar a enseñarlo a hablar mejor que los argentinos. La broma es sagrada. Hay risas que tuercen el momento, al principio discurriendo con el aire de solemnidad y gracia que es tan propio de los encuentros papales. El poeta parece salir de la indumentaria protocolar y un clérigo le escuchó decir “hay momentos/ -oscuros, de penumbra o luz abierta- donde se roza el mundo de los libros”.

Fue justo ahí cuando el anfitrión le confesó al poeta que había sido profesor de literatura en un colegio de Santa Fe, ciudad argentina, donde sus alumnos no parecieron nunca entusiasmarse con el Cantar de Mío Cid, pero sí logró interesarlos en la materia cuando les habló de Lorca y ellos apreciaron que el “Romancero Gitano” era la literatura que deseaban conocer y disfrutar. Y, en específico, “La casada infiel”, un romance de tono picante, le confió el anfitrión al poeta, disimulando el intento de llevar sus manos a la cabeza (“Y que yo me la llevé al río/ creyendo que era mozuela/ pero tenía marido./ Fue la noche de Santiago/ y casi por compromiso./ Se apagaron los faroles/ y se encendieron los grillos./ En las últimas esquinas/ toqué sus pechos dormidos,/ y se me abrieron de pronto/ como ramos de jacintos”).

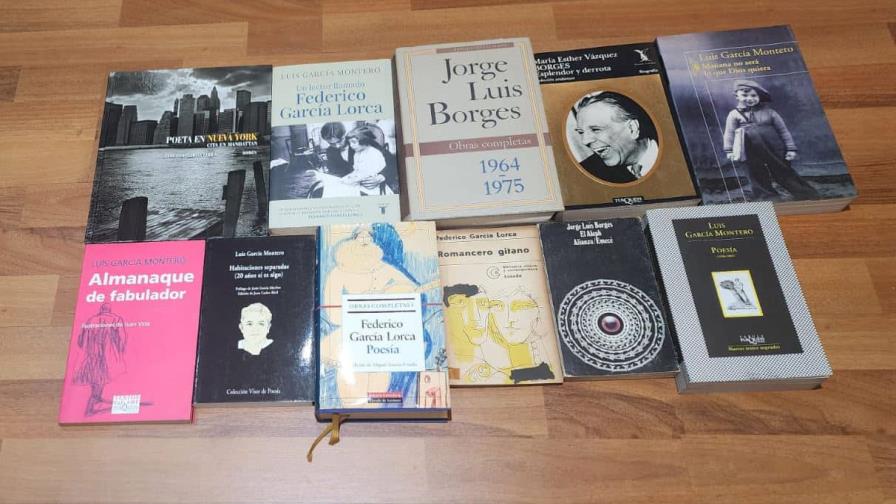

Cuando el poeta granadino, director del Cervantes, impactado por un anfitrión tan jovial y cercano, intentó ordenar su pensamiento para comentar la confesión recibida y disponer la penitencia, Francisco, que así se llama, amplió, sin detenerse, su confidencia. “En 1965, en esos tiempos en que fui profesor de literatura para estos pibes, fui a visitar a Borges, un tipazo, por intermedio de María Esther Vázquez, y conseguí que él tomara un autobús para que fuese a conversar con mis alumnos”. Eso no se sabía. El poeta sigue sorprendido. No esperaba tanto. Y entonces, el anfitrión completa la historia: “Con esos alumnos hice un taller de narrativa y de ese taller salió un libro de cuentos con un prólogo de Borges”. Hará sesenta años de aquel taller en 2025 y allí mismo el poeta le ha prometido publicar el libro, en edición conmemorativa, junto con la carta que el anfitrión, entonces estudiante de teología para el sacerdocio, o sea, ni siquiera cura raso, le dirigiese al mismito Borges defendiendo el papel de la literatura en la educación. “Tienes todo el permiso para poder utilizar mis textos como ustedes quieran y como lo consideren más útil”, le dijo el anfitrión al poeta maravillado. Sí, no esperaba tanto.

Ese fue el instante que aprovechó García Montero para entregar al anfitrión de esa mañana cálida en la planicie vaticana, nada más ni nada menos que un poema de García Lorca escrito en Nueva York en los años treinta, en el que anticipaba el horror de lo que ya se intuía como la II Guerra Mundial, “Grito hacia Roma”. El obsequio es casi un reclamo al Sumo Pontífice en medio de los varios frentes de guerra abiertos en el mundo de nuestros días que nada bueno parecen anunciar. Y como Francisco, el anfitrión, se ha esmerado en defender el habla que nos identifica, García Montero le regala además un libro titulado “Más flexibles que el mar son las palabras”, sus discursos en el Congreso Internacional de la Lengua Española, del año pasado, ambientados en el panorama del español en el orbe de estos tiempos. Regalos que casi merecen una bendición urbi et orbi del Francisco, papa, que ha recibido con alegría ambos obsequios.

Este es el mismo pontífice que, en agosto pasado, inició una campaña para que sacerdotes y feligreses, sobre todo los primeros tan ariscos frente a la literatura, busquen en las letras de los escritores papables, desde la unción lozana del texto profano, una forma novedosa de crear cultura en sus entornos para hacer más visible la palabra evangelizadora. “Cambio radical”, sentenció Francisco, en los seminarios donde se forman los futuros conductores eclesiales. Que la literatura, lo ha dicho, es un “camino de maduración personal”. Un documento formal, del pasado 4 de agosto, y no una simple declaración de prensa, hizo el llamado y la advertencia, con una frase inicial del famoso dramaturgo francés Jean Cocteau en carta dirigida al filósofo católico, defensor del neotomismo y la metafísica cristiana, Jacques Maritain, a quien tantos leímos en los años sesenta: “Es necesario salir de uno a través de la literatura; sólo el amor y la fe nos permiten salir de nosotros mismos”. Es el pontífice romano evangelizando sobre el poder transformador de las palabras y de la lectura como guía para el alma y la conciencia. Es el Papa que tiene entre sus lecturas favoritas a Marcel Proust, al escritor anglicano C. S. Lewis, a T. S. Elliot, Dostoyevski, a otro escritor anglicano, hijo que fuese del Arzobispo de Canterbury, Robert Hugh Benson, autor de “Señor del Mundo” (libro favorito también de Benedicto XVI), al poeta rumano Paul Celan, y por supuesto, a Jorge Luis Borges.

Es la época de los medios audiovisuales y digitales. Empero, para el papa Francisco “en la lectura de un libro, el lector es mucho más activo. El lector reescribe la obra, la amplía con su imaginación, crea su mundo. La palabra literaria pone en movimiento el lenguaje, lo libera y lo purifica de los lenguajes autorreferenciales, falsamente autosuficientes, estáticamente convencionales, que a veces corren el riesgo de contaminar también el discurso eclesial, aprisionando la libertad de la Palabra”, de esa otra Palabra con mayúsculas, la de las Sagradas Escrituras.

Por estas palabras, la más grande defensa del libro, la lectura y la literatura que se haya escuchado en nuestros tiempos, en la voz de un papa reformador y de asombrosa perspicacia, fue por las que el poeta Luis García Montero se trasladó desde Madrid a Roma y, en media hora no más, consiguió la aprobación de un libro de colegiales argentinos, con prólogo borgeano y una carta histórica de Francisco al poeta porteño. Por cierto, al final de la audiencia privada al autor de “Habitaciones separadas”, el Obispo de Roma respondió al obsequio del poeta con el mismo regalo que hace a ovejas descarriadas, jóvenes de la calle, enfermos de la brevedad del ser, ancianos sin tiempo, curas falangistas, prospectos deportivos, cabezas de gobiernos, agnósticos y poetas: un rosario. El poeta habrá de conservarlo como una joya, aunque no lo rece.

José Rafael Lantigua

José Rafael Lantigua