Cuando el concreto no habla creole, la obra se detiene

El Estado prefiere mirar hacia otro lado, ya que mientras permite la circulación de esta fuerza de trabajo, en la práctica la penaliza en el discurso y la reprime en la calle. Esto crea una doble moral institucional que tolera la informalidad cuando conviene, pero la castiga cuando se politiza

Porque si el concreto no habla creole, la obra se detiene, y lo que queda es la hipocresía de un sistema que lucra con la precariedad pero se niega a asumir las consecuencias sociales de su propio funcionamiento. Aunque muchos no lo adviertan, en cada columna, cada muro o cada techo vaciado hay una historia de brazos migrantes que trabajan bajo sol y polvo, muchas veces en condiciones de absoluta precariedad, sin papeles y sin voz.

La expresión "los haitianos cargan el peso de la obra gris", con la que tituló un medio local su principal información, no es solo una figura retórica, sino una afirmación que condensa la dura realidad del sector construcción en República Dominicana, donde la mano de obra haitiana se ha convertido en el soporte invisible de una industria que no podría levantar un piso sin ellos.

La "obra gris" no es solo una etapa técnica dentro del proceso constructivo, pues encierra, en la práctica, una dimensión humana ignorada: es allí donde los cuerpos vulnerables de miles de trabajadores haitianos hacen posible lo que luego será fachada, lujo o diseño. Pero es allí también donde más se reproduce la informalidad laboral, ya que esta fase estructural —que define la solidez y estabilidad del edificio— ha sido literalmente levantada por obreros invisibilizados, que carecen de contratos, protección y reconocimiento.

El concreto habla creole

Aunque muchas veces se ignora, lo cierto es que la construcción dominicana no podría sostenerse sin esa presencia haitiana que habla creole entre bloques, varillas y mezcladoras. Tal como establece un estudio del Instituto Nacional de Migración, solo en 2023 se requería formalmente la contratación de más de 111 mil trabajadores de origen haitiano. Sin embargo, al 2025 la presencia haitiana supera en muchos casos el 70 % y puede alcanzar hasta el 90 % de la plantilla, lo que confirma que, sin ellos, la obra simplemente se detiene.

Lo paradójico es que esta dependencia estructural convive con una narrativa oficial que insiste en endurecer políticas migratorias y multiplicar operativos de deportación. Esto genera una tensión permanente entre la realidad económica del sector y el discurso político sobre soberanía, seguridad o legalidad. Mientras los planos se diseñan con exigencias de calidad, las condiciones laborales reales descansan sobre cimientos profundamente injustos.

Invisibles pero imprescindibles

Según constructores, en cualquier obra que se levanta, especialmente en las periferias urbanas, los primeros en llegar y los últimos en irse suelen ser haitianos sin papeles que, sin embargo, conocen cada etapa del proceso: desde el encofrado hasta el vaciado de la losa, ya que dominan los tiempos del concreto, las mezclas de mortero y las técnicas del repello. Aunque no porten títulos, su experiencia es invaluable y su rendimiento, superior al promedio, según lo admiten muchos ingenieros. No obstante, esta eficiencia no se traduce en mejores condiciones, sino que coexiste con salarios bajos, jornadas extensas y nula protección social.

A pesar de su peso en la productividad, siguen siendo considerados "informales" o "ilegales", lo que facilita su explotación. Al no tener estatus migratorio regular ni canales de denuncia efectivos, su situación laboral puede ser manipulada con facilidad. Por tanto, lo que se presenta como una ventaja competitiva para algunos contratistas, mano de obra abundante, barata y sumisa es, en realidad, el síntoma de una estructura profundamente desigual.

¿Quién sostiene la obra?

Estudios sugieren que basta recorrer cualquier zona en expansión, desde Santo Domingo Norte hasta Punta Cana, o desde Santiago hasta San Cristóbal, para confirmar que las construcciones están activas gracias a cuadrillas donde el creole suena más que el español. Esto no es un accidente, sino el resultado de una práctica sostenida en el tiempo.

Y es así como la figura del "peón haitiano" ha sido normalizada hasta el punto de que muchos lo asumen como parte natural del paisaje, como si esa presencia fuera una constante sin rostro ni historia. Pero detrás de cada carretilla empujada y cada varilla cortada hay una persona que, más allá de su estatus migratorio, sostiene la infraestructura de un país.

Sin embargo, el Estado prefiere mirar hacia otro lado. Mientras permite la circulación de esta fuerza de trabajo en la práctica, la penaliza en el discurso y la reprime en la calle. Esto crea una doble moral institucional que tolera la informalidad cuando conviene, pero la castiga cuando se politiza. Así, los obreros haitianos son esenciales para el cemento, pero desechables para el sistema legal, pues no tienen voz en gremios, ni respaldo en la seguridad social, ni representación en las mesas donde se negocian derechos laborales.

Una urgencia postergada

Lo más grave no es solo que el sistema los use sin reconocerlos, sino que además la narrativa pública los convierte en chivo expiatorio de los males del país, como si fueran responsables de los déficits de vivienda, del desempleo o de la inseguridad. Esto refuerza el racismo estructural y la criminalización del migrante. En lugar de integrarlos con políticas claras, se les estigmatiza como amenaza, aun cuando su aporte sea incuestionable. Mientras tanto, la Dirección General de Migración intensifica las redadas y muchos trabajadores son detenidos en los propios lugares donde construyen legalmente, porque el permiso de la empresa no equivale a documentos personales.

Y es que la ley, cuando se aplica con sesgo, deja de ser norma para convertirse en herramienta de discriminación, sobre todo si se emplea para justificar prácticas arbitrarias. Mientras se tolera la informalidad empresarial que los contrata fuera de norma, muchas constructoras no podrían operar si se aplicaran las reglas del juego con la misma severidad.

Mientras el país discute políticas migratorias, debería también revisar su modelo económico. Si hay un sector que demuestra hasta qué punto la exclusión convive con la dependencia, ese es la construcción. No se trata solo de legalizar trabajadores, sino de reconocer derechos, garantizar condiciones dignas y enfrentar con decisión una realidad que se ha vuelto estructural. Ya no basta con mirar hacia otro lado ni con condenar a quienes cruzan la frontera, mientras se necesita que mezclen el concreto cada día.

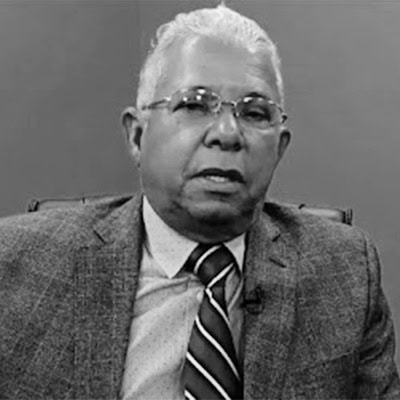

Rafael Méndez

Rafael Méndez